Гущина Дарья Юрьевна.

Доктор географических наук.

Доцент/с.н.с. по специальности – Метеорология, климатология, агрометеорология.

Синоптическая метеорология. Курс лекции, часть 2. Геофак МГУ. 2014 г.

(когда температура падает за час на 10 − 150𝐶𝐶, можно считать функцию изменения температуры разрывной). Такой же скачок может быть во влагосодержании. Но разрывов не может быть наблюдаться в поле давления. Давление — это плавно меняющаяся функция, и на фронте скачка давления не

существует.

...

Во-первых, в числителе стоит параметр Кориолиса, значит, при прочих равных условиях, чем ближе к полюсу, тем угол наклона фронтальной поверхности больше.

Правда, в реальности это не совсем так, потому что на угол наклона влияют еще и другие факторы, в частности, градиент температуры, разность температур

.

Большой угол наклона обеспечивает восходящее скольжение одной воздушной массы по другой, что и является причиной всех атмосферных явлений и погодных условий, которые наблюдаются в зоне фронта

.

(вторым слагаемым пренебрегли, так как это угол наклона изобарической поверхности, а он, как мы отмечали выше, примерно на два порядка меньше угла наклона фронтальной поверхности)

.

То есть, при росте градиента температуры, угол наклона фронтальной поверхности будет увеличиваться.

.

На первый взгляд, непонятно, почему у катафронта угол наклона меньше – ведь это холодный фронт, а на холодном фронте все процессы более интенсивные и происходит вытеснения теплого воздуха. Дело в том, что мы не учитывали силу трения, а она имеет очень большое влияние на процессы, происходящие в приземном слое.

..

При прохождении и теплого и холодного фронта в Северном полушарии ветер всегда поворачивает вправо, а в Южном полушарии ветер всегда

поворачивает влево. Скорость его может меняться по-разному: как не меняться, так и возрастать, или убывать. Определяется это типом ложбины: если ложбина явная, то скорость меняется мало, если ложбина скрытая, то скорость может увеличиваться или уменьшаться.

.

Теплый фронт:

• а) - распределение скорости ветра и наклон фронтальной поверхности при отсутствии трения. Угол наклона сохраняется с высотой.

•

б) - под влиянием силы трения часть фронтальной поверхности, находящаяся ниже, перемещается с меньшими скоростями, чем часть, которая находится

выше. Таким образом, наблюдается торможение фронтальной поверхности у земли, в результате чего в приземном слое угол наклона фронтальной поверхности существенно уменьшается.

Для этой зоны есть даже специальный термин – “зона волочения”, или шлейф теплого фронта, где угол наклона фронтальной поверхности очень небольшой.

в) - у земли появляется пленка холодного воздуха, над которой расположен теплый. Зона раздела между теплым и холодным воздухом практически горизонтальна.

.

В холодную половину года, когда устойчивость атмосферы намного больше, конвекция неразвита, и турбулентность также весьма слаба, зона волочения может существовать устойчиво на протяжении не только часов, но даже нескольких суток, а иногда даже и недель. То есть, теплый фронт практически становится верхнем фронтом - где-то он, конечно, достигает поверхности земли, но на очень большой протяженности

(несколько сотен, а иногда и тысяч километров) внизу лежит пленка холодного воздуха, а выше воздух теплый, и так продолжается до тех пор, пока усилившийся ветер (как правило, этот более сильный ветер наблюдается в тёплом секторе) не разрушит эту пленку.

.

Холодный фронт:

• а) - распределение скорости ветра и наклон фронтальной поверхности при отсутствии трения. Угол наклона сохраняется с высотой.

• б) - нижняя часть фронтальной поверхности тормозится, и перемещается медленнее, чем верхняя. Возникает крутой угол наклона, его еще называют вал, или голова холодного фронта.

Именно в этой части происходит наиболее интенсивное обрушение холодного воздуха. Благодаря крутому наклона фронтальной поверхности идет интенсивное вытеснение вверх теплого воздуха перед фронтом. То, что характерно для холодного фронта второго рода - интенсивный конвективный подъем и образование гряд кучеводождевых облаков - следствие большого угла наклона фронтальной поверхности холодного фронта, который, в свою очередь, вызван влиянием силы трения в приземном слое.

Выше слоя, в котором сила трения велика, угол наклона холодного катафронта очень незначительный, и там наблюдается нисходящее движение, поэтому полоса осадков на холодном фронте в 3-5 раз уже, чем полоса осадков на теплом фронте.

.

в) может наблюдаться ситуация, аналогичная теплому фронту, и возникать зона волочения на холодном фронте, когда угол наклона становится даже

отрицательным. Но эта ситуация неустойчивая - теплый воздух располагается под холодным и в зимнее, и в летнее время. Теплый воздух поднимается, возникнет перемешивание, возникает турбулентность, и эта зона волочения очень быстро исчезает (может существовать не более часа).

Крутой угол наклона фронтальной поверхности проявляется не только в интенсивном подъеме теплого воздуха и формировании кучево-дождевых облаков, но и в шквалах, наблюдающихся на холодном фронте, а также резком росте давления за фронтом

.

В циклонических областях теплый фронт относится к категории анафронтов, то есть, в нём теплый воздух совершает медленное восхождение по клину холодного, и это восходящее скольжение является следствием того, что нормальная составляющая скорости больше в теплой воздушной массе. Связано это с тем, что, как правило, максимальные градиенты давления наблюдаются в тёплом секторе, есть еще некоторые причины, о которых мы поговорим позже.

.

Чтобы не путать центр и центральную часть, циклон делят на центральную часть и периферию. Периферия там, где циклон переходит в область повышенного давления.

.

Итак, теплый фронт является анафронтом в центральной части циклона, но, выходя на периферию, или попадая в малоградиентное поле, или в гребень высокого давления, как правило, скорость его перемещения резко падает, скорость перемещения теплого воздуха может оказаться меньше, чем холодного, и тогда теплый фронт становится катафронтом. Это приводит к разрушению облаков и к прекращению выпадения осадков, фронт постепенно размывается, интенсивность его падает.

.

Первый, наиболее яркий признак теплого фронта — это предфронтальное падение давления. В центре такой области оно может достигать 5-6 гПа за три часа, но иногда бывают и рекордные случаи – например, с 25 на 26 января 1987 года за сутки давление в Москве упало на 47 гПа.

.

Основная причина падения давления – термическая. Происходит замена холодного воздуха более легким теплым, в результате чего наблюдается уменьшения

веса атмосферного столба и падение давления. Есть и вторая причина - воздух ниже фронтальной поверхности двигается параллельно поверхности земли, а выше он двигается вверх, поэтому наблюдается дивергенция потоков в вертикальной плоскости, которая тоже приводит к падению давления.

.

падение захватывает весь циклон, но центр будет всегда находиться именно перед теплым фронтом.

.

Второй признак теплого фронта - усиление ветра. Как мы говорили ранее, наблюдается правый поворот ветра, и скорость ветра практически всегда возрастает, особенно на полярном фронте, но при этом ослабевает порывистость ветра, потому что большую часть года (зимой и в переходные сезоны) теплый сектор занят устойчивой воздушной массой.

.

Температура воздуха за фронтом повышается, часто на теплом фронте температура начинает расти задолго до прохождения фронта, что связано с влиянием

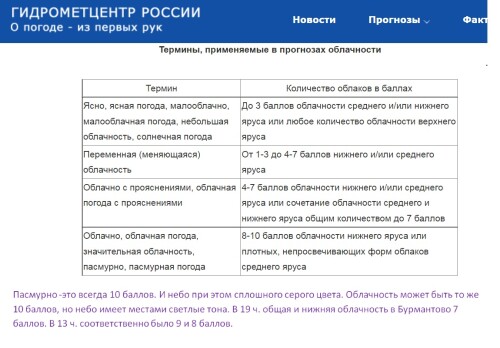

облачности.

.

Также прохождение теплого фронта сопровождается специфическими типами облаков и осадков, причем облачная система теплого фронта по горизонтальной и вертикальной протяженности во много раз больше, чем у холодного фронта.

.

Поле ветра: мы уже упоминали, что и на тёплом, и на холодном фронте ветер поворачивает вправо, но если положение фронта не совпадает с положением ложбины, то поворот ветра наблюдается перед фронтом, а на фронте происходит только усиление ветра.

.

Поле температуры: на достаточном удалении от границы теплого фронта в среднем скачок температуры будет около 5 Гр (может достигать и 15 гр), но в

окрестности теплого фронта поле температуры разнообразно. Это разнообразие и усложнения поля определяется:

• местными условиями

• характером облачности

• скоростью ветра

• предшествующими погодными условиями

Классический пример - зимние условия в районах с достаточно сложным рельефом, где наблюдаются возвышенности и котловины, например, в Западной или

Восточной Сибири. Температура воздуха у поверхности зимой составляет порядка −40−35 гр, а на высоте 1-1,5 км температура составляет уже всего −25−20гр.

.

При приближении теплого фронта происходит два процесса: во-первых, натекает облачность, которая уменьшает радиационное выхолаживание, что способствует повышению температуры, а во-вторых, усиливается ветер, что приводит к усилению турбулентности и перемешивания, и прорыву приземной пленки холодного воздуха

.

Таким образом, температура - далеко не лучшая характеристика для определения теплого фронта. Если и ориентироваться на температуру, то на высоте, а не у поверхности земли. Ориентироваться нужно в первую очередь на падение давления, а также поворот ветра и облака и осадки – они будут соответствовать реальному, а не мнимому фронту.

.

Также стоит упомянуть, что область выпадения осадков перед теплым фронтом практически совпадает с областью падения давления. Хотя между двумя этими

процессами нет непосредственной связи, у них есть общая причина — это восходящее движение над фронтальной поверхностью.

.

Холодный фронт первого рода (рис. 6.7 а) — это медленно движущийся, или замедляющийся холодный фронт, является пассивной поверхностью восходящего

скольжения. Теплый воздух совершает восходящее скольжение по клину холодного, в этом случае клин холодного воздуха как бы подползает под теплый.

Это анафронт, к холодным фронтам первого рода относятся фронты, расположенные на периферии циклона, или фронты в гребнях высокого давления. Также

холодный фронт первого рода может быть в самом центре циклона, где фронт меняет знак.

Холодный фронт второго рода (рис. 6.7 б) — это быстро движущийся, или ускоряющийся холодный фронт.

Это катафронт. К холодным фронтам второго рода относятся фронты во внутренних частях циклонов. В этом случае в нижних слоях (примерно до 700 гПа)

фронтальная поверхность является пассивной поверхностью восходящего скольжения, то есть, по ней поднимается теплый воздух, а в средней и верхней тропосфере она является активной поверхностью нисходящего скольжения.

.

Перед холодным фронтом давление меняется мало, как правило, падает. При прохождении холодного фронта давление начинает резко расти. Но, если барическая ситуация не сильно меняется, рост давления, обусловленный приходом холодной воздушной массы, достаточно быстро заканчивается.

.

За холодным фронтом располагается явно выраженная область роста давления (рис. 6.8), максимальные изаллобарические градиенты располагаются сразу за фронтом — это хороший признак при выделении фронта на приземной карте.

В горизонтальной плоскости ветер вращается вправо, иногда поворот ветра выражен очень резко. За холодным фронтом возрастает порывистость — это следствие того, что воздушная масса за холодным фронтом почти всегда стратифицирована неустойчиво.

.

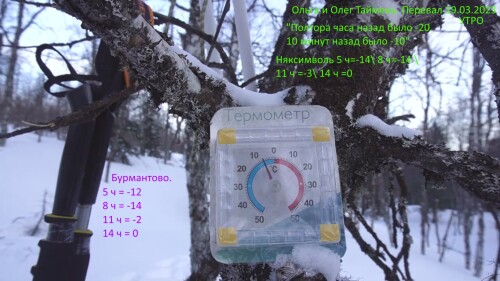

Температура воздуха при прохождении холодного фронта падает, скачок в среднем даже больше, чем на тёплом фронте. Иногда скорость падения достигает 10 и более градусов в час.

Удельная влажность за фронтом понижается одновременно с температурой, видимость за холодным фронтом, как правило, улучшается в силу двух причин: во-первых, холодная воздушная масса имеет меньшее влагосодержание, во-вторых, неустойчивая стратификация выносит примеси вверх

.

Поле ветра: ветер поворачивает вправо, и если фронт выходит из ложбины, то на фронте наблюдается усиление ветра, а главный поворот ветра - за фронтом. В вертикальной плоскости ветер поворачивает влево из-за адвекции холода. При пересечении фронтальной поверхности, так же, как и на тёплом фронте, может наблюдаться петлеобразное изменение из-за увеличения турбулентности.

Поле температуры: в горизонтальном направлении наблюдается скачок температуры от 50𝐶𝐶 до 100𝐶𝐶, но (в основном, зимой) максимальный скачок температуры происходит не непосредственно при прохождении фронта, а на границе фронтальных облаков, то есть, возникает мнимый фронт за холодным фронтом, выраженный только в поле температуры. В случае холодного фронта первого рода этот мнимый фронт может располагаться на расстоянии нескольких сотен километров за реально существующим.

.

Холодные фронты второго рода — это быстродвижущиеся фронты, локализованные в центральных частях циклона.

.

Возникающая облачная система имеет небольшую ширину (100-150 км), и представляет из себя вал Cb. Небольшая ширина обуславливается тем, что мощное

восхождение теплого воздуха имеет место только перед фронтом, дальше нисходящие движения, развивающиеся над большей частью фронтальной поверхности, препятствуют развитию облачной системы. В результате, облачная система достаточно резко обрывается на небольшом удалении от фронта.

.

После прохождения вала облаков на холодном фронте второго рода, как правило, сразу наступает резкое прояснение.

.

Также холодный фронт может вообще не сопровождаться осадками. В первую очередь, на это влияет очень большая изменчивость интенсивности осадков в суточном ходе

.

Зимой очень часто облачная система бывает урезана сверху, и в устойчивом холодном воздухе вертикальная мощность не превышает 2-3 км, поэтому

переваливания холодного фронта через хребет в зимнее время - крайне редкое явление, как правило, наблюдается обтекание горных препятствий.

.

Предфронтальные шквалы могут наблюдаться на холодном фронте обеих родов. Как обсуждалось ранее, если теплая воздушная масса перед холодным фронтом первого рода имеет большое влагосодержание и относительно неустойчива, то на холодном фронте первого рода может образовываться вал Cb, и образование может сопровождаться формированием шквалов.

.

Максимально интенсивные шквалы отмечаются летом, когда конвекция наиболее интенсивно усиливается за счет термического фактора. Также причиной является неустойчивая стратификация теплого воздуха и холодного воздуха, идущего за холодным фронтом.

.

Также усилению и формированию шквалов способствуют большие градиенты температуры – достаточно вспомнить, что все ураганы, посещавшие Москву за

последние годы, были связаны с холодными вторжениями, когда сливались две фронтальных зоны (либо тропический воздух сменялся арктическим, практически при отсутствии умеренной воздушной массы, либо когда континентальный умеренный воздух имел очень высокие температуры в приземном слое, близкие к тропическому).

.

Еще одна особенность холодных фронтов (в большей степени второго рода) — это наличие значительного суточного хода. Все процессы на холодном фронте над континентами обостряются в дневное время, то есть, в часы, благоприятные для развития термической конвекции. Холодный фронт ночью и утром может вообще не сопровождаться осадками, тем более ливневыми, и быть практически не выражен в облачности. В ночное время вал Cb может практически исчезать, или распадаться на отдельные ячейки

.

Сухой холодный фронт. Его формирование связано с низкими температурами и малым влагосодержанием континентального умеренного воздуха. Если

перед фронтом находится континентальный умеренный воздух, а за фронтом наступает арктический воздух, который тоже не обладает высоким влагосодержанием, то в этом случае образуется урезанная система облаков и осадков не выпадает.

Для участка холодного фронта на арктическом фронте зимой это очень частая ситуация. Вообще, на арктическом фронте зимой сильные снегопады — это большая редкость, если они и бывают, то, как правило, на тёплом участке фронта.

.

Вертикальное переваливание встречается на порядок реже, оно менее интенсивно, чем обтекание с боков. При переваливании через хребет резко

увеличивается турбулентность в зоне фронта, что связано с более сильным трением в условиях горного рельефа. Также можно отметить, что при устойчивой стратификации воздушной массы, особенно в случае наличия инверсий, имеет место только горизонтальное обтекание препятствия, переваливания не происходит.

.

При приближении теплого фронта к препятствию холодный воздух оказывается зажатым между фронтальной поверхностью и подстилающей поверхностью (рис. 8.5).

Холодный воздух, зажатый между фронтальной поверхностью и землей, в процессе общего натекания начинает вынужденно подниматься по хребту, и над хребтом возникает орографическая облачность и осадки, которые начинают выпадать задолго до прохождения фронта.

При приближении фронта орографические осадки и облачность сливаются с облаками, подфронтальные и надфронтальные облака объединяются в единую большую систему. Как следствие, на наветренной стороне на тёплом фронте продолжительность осадков резко возрастает

.

Когда фронтальная поверхность касается горного препятствия часть поверхности фронта, находящаяся за хребтом, начинает деформироваться в

соответствии с общим потоком. Формирующиеся нисходящие потоки воздуха приводят к фёновому эффекту и размыванию облачности.

За хребтом происходит размывание фронта (рис.8.7). Фронт практически исчезает (ослабляются нисходящие потоки на подветренной

стороне, дивергенция потоков приводит к падению давления), облака и осадки рассеиваются, но на некотором расстоянии за хребтом фронт вновь возобновляется и формируется типичная облачная система (конвергенция потоков).

Происходящее на наветренной стороне очень сильно зависит от влагосодержания воздушной массы. Если оно велико, то, оторвавшись от системы теплого фронта, здесь долгое время могут еще существовать внутримассовые орографические облака и осадки.

Если влагосодержание не очень велико, то после прохождения фронта облаков и осадков не наблюдается, а система фронта продолжает двигаться дальше.

.

Теплый фронт переваливает через горы легче и чаще, чем холодный фронт.

.

Если фронт подходит к горному хребту под большим углом, или перпендикулярно, часть фронта, которая упирается в хребет, будет задерживаться,

остальной фронт будет его огибать, то есть, будет формироваться фронтальная волна.

Если воздушная масса устойчивая, то как правило, и фронтальная волна устойчивая, или с уменьшающейся амплитудой. Если воздушная масса неустойчивая, то из такой фронтальной волны может развиться циклон (относительно небольшой поразмерам и по интенсивности). Это весьма важный в горных районах процесс -орографический циклогенез.

.

Как правило, холодный фронт не переваливает через горы выше двух километров

.

Переваливание может быть, если:

• хребет небольшой высоты

• фронт быстро перемещается (т. е. это холодный фронт второго рода)

• происходит накапливание холодного воздуха перед хребтом (сохраняется постоянная адвекция, поступают все новые и новые порции воздуха, хребет их

задерживает, и, даже если воздушная масса имела небольшую вертикальную мощность, она может перевалить через хребет за счет накапливания). Например, за основным фронтом идут вторичные холодные фронты - в этом случае происходит увеличение вертикальной мощности воздушной массы и обтекание

.

Формирование орографических облаков будет более интенсивным, потому что перед фронтом располагается теплый воздух.

Когда фронт достигает хребта, орографические облака и осадки сливаются с фронтальными и возникает затопленная конвекция - кучевые облака внедряются в систему слоистообразных, образовавшихся за счет орографии.

Далее фронтальная поверхность искривляется, наблюдается фёновый эффект, нагрев воздуха, и размывание фронтальной облачности. То есть, как и в случае теплого фронта, на подветренной стороне холодный фронт исчезает, после чего восстанавливаются на некотором расстоянии.

.

Исп в боре

С переваливанием холодного фронта через хребет связана особая разновидность стоковых ветров, которая на европейской территории России известна под названием бора, или холодный фён.

Это - стоковый ветер с очень большими скоростями, который возникает по двум причинам: катабатический ветер, то есть, ускорение при опускании под действием силы гравитации, и разность плотностей между вторгающимися холодным воздухом и теплым воздухом над морской поверхностью. Районы, где вот могут формироваться такие опасные ветра, весьма немногочисленны, это связано с влиянием рельефа. Один из самых известных примеров – Новороссийская бора.

Газ всегда движется по пути наименьшего сопротивления, поэтому такие ветра привязаны к перевалам, или понижениям рельефа. В случае Новороссийска – это Маркхотский хребет и Маркхотский перевал. Бора обрушивается на город и на бухту.

Чаще всего бора наблюдается в начале зимы, или в конце осени, когда

арктический воздух уже холодный, а Черное море ещё теплое.

Похожее явление - мистраль на юге Франции, сарма на Байкале. Также есть бора

на Новой Земле, на Чукотке, на Адриатике.

...

Еще один вариант - участок фронта останавливается горным хребтом, но переваливание не происходит. В этом случае происходит накопление холодного воздуха перед хребтом, что приводит к росту атмосферного давления. В результате в направлении, параллельном хребту, возникают очень сильные, иногда достигающие штормовых скоростей ветра.

.

•

4 случай. Связан с влиянием облачности. Типичный случай - возникновение мнимого фронта перед теплым фронтом в зимнее время.

Там, где облачность отсутствует, имеет место радиационное выхолаживание, а при натекании плотной слоистой облачности происходит уменьшение потока тепла от земной поверхности, и увеличивается встречное излучение. В результате этого происходит повышение температуры на 10 и более градусов.

Помочь в идентификации такого мнимого фронта может барическая тенденция и анализ знаков облачности.

.

Пример - Восточная Сибирь зимой: на южной и северной периферии Сибирского антициклона температуры, влагосодержание существенно разные, воздушные массы разные, но линии фронта между этими воздушными массами не существует, потому что и радиационное выхолаживание, и дивергенция потоков не создают условий для проявления фронта как поверхности или линии раздела

.

Но с точки зрения синоптики важен второй тип фронтогенеза – кинематический. Кинематический фронтогенез связан с полем скорости, или с полем циркуляции, которая либо сближает воздушные частицы, тем самым приводя к росту градиентов, либо приводит к удалению воздушных частиц друг от друга, и тем самым к уменьшению градиентов

.