...

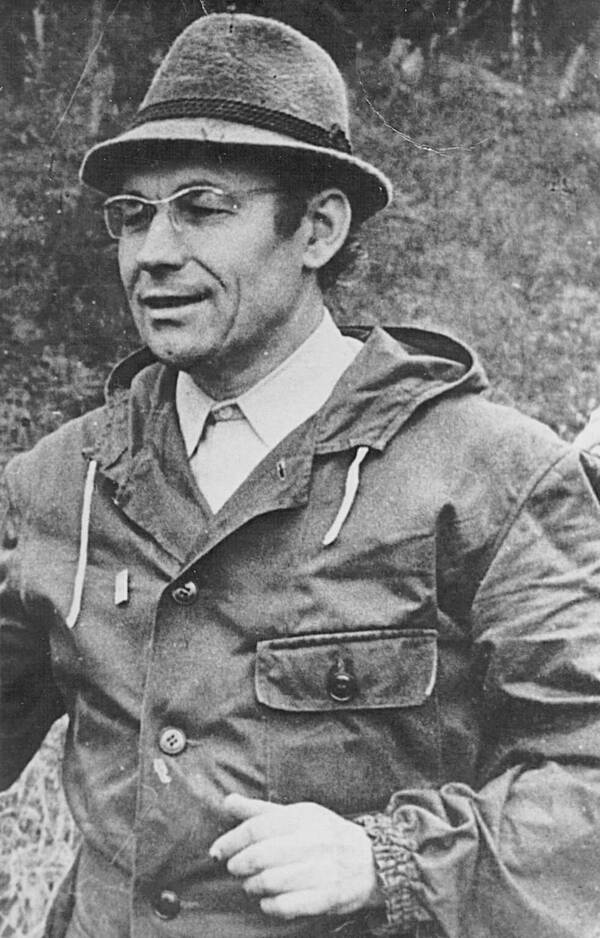

Масленников Евгений Поликарпович (29.11.1924-13.04.1978)

Сообщений 1 страница 10 из 10

Поделиться217.04.2025 20:24:48

МАСЛЕННИКОВ ЕВГЕНИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ (29.11.1924 - 13.04.1978 гг).

https://uralstalker.com/mag_author/maslennikov-evgenij/

Первый мастер спорта СССР по туризму в Свердловской области. окончил Уральский политехнический институт механический факультет. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию в области комплексного планирования развития промышленных предприятий. Имеет более 50 научных публикаций. Создал в г. Свердловске городскую секцию туризма, а затем городской клуб туристов. Принимал участие во множестве походов высшей категории сложности по Полярному Уралу и Кавказу.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cпорт на Урале. Персоны.

https://web.archive.org/web/20210918023 … Itemid=110

Масленников Е.П. - (29.11.1924 г. в деревне Лубки Кировской области - 1978 г. в г. Свердловске) Первый мастер спорта СССР по туризму в Свердловской области (Свердловск, ДСО «Металлург», УЗТМ).

Евгений Поликарпович в 1948 году окончил Уральский политехнический институт (механический факультет).

Еще в студенческие годы, учась в Уральском политехническом институте, ведет большую общественную работу, являясь заместителем председателя спортивного клуба УПИ. Будучи отличным спортсменом, он активно берется за развитие одного из самых доступных видов спорта - туризма.

Первым в области он добивается получения звания мастера спорта по туризму в 1955 году. Он организует множество путешествий по рекам Чусовой, Инзер. по горному Алтаю.

Благодаря его инициативе и настойчивости в г. Свердловске создается городская секция туризма, а затем городской клуб туристов.

Сам лично принимает участие во множестве походов высшей категории сложности по Полярному Уралу и Кавказу.

Он являлся членом Всесоюзной Федерации туризма. Неоднократно был главным судьей Всесоюзных слетов туристов и автором многих печатных трудов по туризму.

За огромный личный вклад в развитие туризма в стране награждается медалью «Дорогами отцов героев» и знаком «За активную работу по туризму».

Кандидат экономических наук.

Первый мастер спорта по туризму в Свердловской области Е.П. Масленников.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Из воспоминаний Е.П. Масленникова:

«Моя спортивная биография начиналась с дней учебы в Уральском индустриальном институте (УПИ) им. Кирова, где очень сильны спортивные традиции и физической культуре и спорту уделялось тогда и уделяется сейчас большое внимание. Увлечение лыжами и легкой атлетикой не помешало мне в 1945 году вступить к группу любителей путешествий, которая организовалась сразу после окончания войны при спортивном клубе института.

Еще раньше, будучи учеником 5-8 классов, я увлекся лыжными походами, много ходил по окрестностям своего Березовского района (Свердловской области), плавал на лодках.

Летом 1945 года наша группа провела чудесное путешествие по реке Чусовой, еще через год мы прошли на лодках по малоизвестному Инзеру в центре южно-уральских гор. В 1947 году были на Тянь-Шане, а в 1948 году – пешком и по воде совершили 1000-километровое кольцо по Алтаю.

В 1949-54 годах каждую зиму мы путешествовали на лыжах. Туристская лыжня осталась в таежном Зауралье на границе с Тюменской областью, на Крайнем Севере нашей области, прошла через Главный Уральский Хребет из Карпинска в Соликамск, соединила высшие точки Южного Урала – Ямантау, Иремель и Большой Шолом, испетляла весь Средний Урал.

Наиболее яркие впечатления остались у меня от путешествия высшей категории трудности по Приполярному Уралу в 1954 году. Бурные горные реки, берущие начало из ледников, альпийские луга с буйной растительностью, богатейшая тайга на сотни километров, подъем на высшие вершины Уральского Хребта – Колокольню, Манарагу и Народную – все это навсегда осталось в памяти и не тускнеет до сих пор, хотя позже состоялись новые увлекательные путешествия по Кавказу, Карпатам, Венгрии, Швеции, Финляндии, Румынии и другим местам.

В 1955 году, после 10 лет занятий туризмом, я получил звание «Мастер спорта СССР». Этому я обязан, прежде всего, коллективам, в которых воспитывался – турсекциям УПИ и В-Исетского металлургического завода, а также Раисе Борисовне Рубель – опытному специалисту туризма, учителю и наставнику многих свердловских туристов.

В положительном, благотворном влиянии туризма на человека я убедился на сотнях примеров. Поэтому считаю своим долгом всемерно пропагандировать его среди молодежи в беседах и лекциях, докладах и статьях, а также книгах, которые написал совместно с товарищами («Путешествия по Уралу», «Тебе, турист Урала» и др.). В настоящее время, как общественник, работаю в составе Президиума областного совета по туризму, являюсь членом Центрального Совета по туризму ВЦСПС.

1 января 1963 г.»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Из воспоминаний В.Г. Карелина о Е.П. Масленникове:

«Много ярких личностей стояло у истоков уральского спортивного туризма. Но среди них особенно выделяется Евгений Поликарпович Масленников – первый мастер спорта СССР на Урале.

Родился он 29 ноября 1924 года в деревне Лубки Кировской области. Вскоре его семья переехала сначала в Березники, а затем в Свердловск. Жили в поселке Монетный, что расположен между городами Свердловск и Березовский. Здесь прошли школьные годы. Здесь он увлекся туризмом. Исходил все окрестности.

Далее учеба на механическом факультете в Уральском политехническом институте. Уже в студенческие годы у него проявился яркий организаторский талант. Он активно занимался общественной деятельностью – член профкомов факультета и института, заместитель председателя спортивного клуба института. В первое же послевоенное лето 1945 года группа студентов политехнического института отправилась сплавляться по реке Чюсова. Инициатором путешествия был Масленников. С этого похода началась его спортивная туристическая биография. Летом следующего года он провел группу студентов сплавляться по реке Инзерка на Южном Урале. Зимой 1947 года он путешествовал на Среднем Урале, проведя группу по маршруту, связанному с мотивами сказок Бажова. В 1948 году сразу же после защиты дипломного проекта, после окончания института, он пошел с группой туристов, которые называли себя «Ягуарами», в большое путешествие по Алтаю.

Свою трудовую деятельность он начал в науке, проработав два года в институте твердых сплавов. В 1950 году перешел на работу на Верх-Исетский металлургический завод. Работал мастером, старшим технологом механического цеха, начальником отдела малой механизации, заместителем главного механика завода. На заводе организовал туристскую секцию. Неоднократно возглавлял проведение агитационных походов по подшефным колхозам. Руководил и спортивными путешествиями. В 1952-55 годах совершил серию путешествий, пешком и на лыжах по Северному и Южному Уралу. Летом 1954 года он руководил спортивным походом высшей категории сложности на Приполярном Урале. Сборная группа туристов города Свердловска тогда в первые в после военные годы смогла пробраться в район наиболее высоких вершин Урала. От поселка Аранец, что расположен на берегу Печоры, через болота прошли они до горы Сабли и покорили ее. Затем по горным хребтам прошли в верховья реки Косью. Здесь они поднялись на высшую уральскую вершину – Народную (Поэнг-Урр). Впервые покорили гору Манарагу, пожалуй, красивейшую на Урале. После горных восхождений сплавились по реке Косью. А завершили поход пешком, выйдя на станцию Косью. Этим походом он выполнил мастерский норматив и в 1955 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР по туризму. Он стал первым туристским мастером спорта на Урале.

В эти же годы и позднее он вел большую общественную работу по туризму. Председатель свердловской городской секции туризма. Один из инициаторов и первый председатель свердловского областного клуба туристов, созданного в 1958 году. Член президиума областного совета ДСО «Труд». Член совета физкультуры свердловского областного совета профсоюзов. Вот далеко не полный перечень его общественных туристских обязанностей.

В 1957 году он вступил в коммунистическую партию. В 1959-62 годах работал освобожденным заместителем парторга Верх-Исетского металлургического завода, а в 1962-64 годах – секретарем Верх-Исетского райкома КПСС.

Находясь на партийной работе, он продолжал и общественную туристическую деятельность. Занимался проведением туристских соревнований. Неоднократно был главным судьей туристского слета на границе Европы и Азии. Ему первому на Урале присвоена республиканская категория судьи по туризму.

В эти годы я неоднократно видел его в экстремальных ситуациях при проведении туристских поисковых и спасательных работ. И всегда он был идеален в организационных делах.

В одном случае, дома, уже около 10 часов вечера он получил тревожное телефонное сообщение – в походе выходного дня, в пригороде, потерялась туристка. За ночь он организовал спасгруппу, которая ранним утром выехала из города. Затемно прошли на лыжах в район горы Котел, а на рассвете обнаружили потерявшуюся бедолагу на просеке, спящей на куче хвороста.

В другом случае, ему сообщили о чрезвычайном происшествии – в районе Конжаковского Камня на Северном Урале обнаружена пустая палатка, принадлежавшая группе казанских туристов. За несколько часов он сумел договориться с руководителями предприятий об освобождении от работы нужных опытных свердловских туристов, собрать их, снарядиться. За ночь проехали до Карпинска и далее до поселка Кытлым и с рассветом начали поиски, которые завершились благополучно.

В третьем случае, широко известной гибели девяти туристов-студентов Уральского политехнического института на северном Урале, практически он, а не высокопоставленные гражданские и военные чины, руководил всеми поисковыми работами. Именно он разработал стратегию поисков. Именно он руководил всеми реальными работами непосредственно на месте трагедии. Всюду чувствовалась его умелая организационная «рука». Даже в этой сложной обстановке его не покидало чувство юмора, свойственные его характеру. В один из периодов поиска, из-за непогоды, возникли затруднения с поставкой продуктов. И когда первые два вертолета пробрались в горы, то по странному стечению обстоятельств они привезли только один хлеб, а вечером его рука подписала радиограмму, в которой с иронией была отмечена просьба «привести еще две тонны хлеба». Таким он был – умелый организатор с простым человеческим характером.

[Радио 4 марта:

3 Хлеба завезли на весь отряд на 10 дней лежит на перевале черствеет]

В 1966 году он перешел на научную работу. Работал заместителем начальника отдела сначала в научно-исследовательском институте экономики, а с 1975 года – в институте экономики Уральского научного центра. В 1973 году он успешно защитил диссертацию на присвоение звания кандидата экономических наук в области комплексного планирования развития промышленных предприятий. В научной области по организации труда он опубликовал более полусотни научных трудов. Трижды в 1969, 1971 и 1975 годах был награжден золотой, серебряной и бронзовой медалями всесоюзной выставки народного хозяйства (ВДНХ).

Его талант ярко проявился и в сфере издательской деятельности по туристской тематике. Увлекательны его очерки на страницах журнала «Уральский следопыт». Он был ведущим соавтором фундаментальных путеводителей «Путешествия по Уралу» (1956 г.), «По Среднему Уралу» (1959 г.), «Урал – туристская страна» (1964 г.). Эти издания до сих пор являются настольными книгами для всех любителей путешествий по Уралу. Кроме того, он был соавтором ряда других изданий – «Маршруты походов выходного дня» (1966 и 1969 г.г.), «По окресностям Свердловска» (1978 г.) и др. Организаторский талант его проявился и в издании нескольких туристских сборников, когда он объединял усилия нескольких авторов, выступая в роли составителя – «Тебе, турист Урала» (1961 г.), «Зовут дороги дальние» (1961 г.), «Зимой по Уралу» (1965 г.) и др.

Во внешнем облике Е.П. Масленникова были сразу видны интеллигентность и образованность. Среднего роста, с тонкими чертами лица, волнистые черные волосы, залысины. Очки в яркой металлической оправе. Спортивная выправка. Тихий, почти вкрадчивый голос, с интригующим оттенком. Он прекрасно умел говорить – ясно и убедительно. Обычно, стараясь убедить собеседников, он риторически произносил: «Ну, порассуждайте сами…». Или – «Но, подумайте сами…» Этим он как бы проводил своих оппонентов по логической цепочке своих доводов. И оппоненты самостоятельно превращались в союзников.

Его умение убеждать оказалось весьма полезным при организации в 1958 году свердловского клуба туристов, когда инициативной группе под его руководством пришлось в многочисленных кабинетах доказывать необходимость создания клуба туристов.

Впервые я познакомился с Е.П. Масленниковым весной 1955 года. Тогда я, студент физико-технического факультета Уральского политехнического института, обучался в единственной в моей практике туристской школе инструкторов. В завершение обучения в школе был поход на Шунут-Камень. А затем экзамены, которые проводились в здании педагогического института. Экзаменационную комиссию возглавляла Р.Б. Рубель, которую мы хорошо знали по занятиям в школе и по походным дням. А сбоку длинного стола в комиссии сидел незнакомый нам, участникам школы, человек. Облик его сразу же привлек внимание. Судя по уважительному отношению к нему членов экзаменационной комиссии (все называли его по имени и отчеству) он был крупной фигурой в туристском обществе. Тихим голосом, с каким-то любознательным оттенком, он почти каждому экзаменующемуся задавал каверзный, как мы тогда считали, вопрос, несколько видоизменяя постановку задачи. На листке бумаги он рисовал квартальный столб. Обозначал на нем цифровые показатели кварталов. И просил нарисовать рядом направление север-юг. Многие из нас тогда «засыпались на этом вопросе. В тот раз, на экзамене, он трижды рисовал мне такие квартальные столбы. И когда я с заданием успешно справился, он пожал мне руку. Выйдя в коридор после экзамена, я стал выяснять, а кто же этот старый экзаменатор, задающий не традиционные вопросы. Сразу же несколько голосов ответило: «Евгений Полирпович! Масленников. Наш первый мастер спорта по туризму. На всем Урале – первый мастер».

Более двадцати лет я контактировал с Е.П. Масленниковым в сфере туризма. Видел его в различных, в том числе и в экстремальных ситуациях. И всюду он был примером.

В расцвете творческих сил прервалась жизнь Е.П. Масленникова в 1978 году. Он был славным сыном земли Уральской.

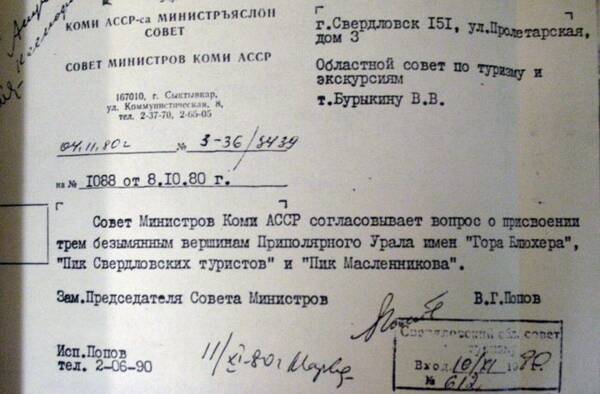

Летом 1979 года свердловский областной совет по туризму и экскурсиям провел экспедицию на Приполярном Урале, в районе, где когда-то Масленников совершил свое самое сложное путешествие. Здесь на одной из вершин, на которую в 1954 году впервые поднялся Масленников со своими друзьями-туристами, мы установили памятную плиту с текстом: «Памяти Е.П. Масленникова первого мастера спорта по туризму на Урале 1924-1978». И этой вершине дано имя – «Пик Масленникова». Из долины реки Косью вершина эта смотрится эффектной остроугольной пирамидой, в эстетическом плане соперничающей с широко известной вершиной Манараги. Так имя уральца Е.П. Масленникова фигурирует сейчас на карте Урала.

Жизнь Е.П. Масленникова – типичный образец талантливого человека в советской России в середине ХХ века. За какое дело бы он не брался, все получалось у него отличного качества. Производственная заводская работа. Партийная деятельность. Научное творчество. Туристские путешествия и организационная деятельность. Издание туристских книг. Работа по судейству туристских соревнований. И многое другое. Плоды трудов его – результат работы типичного талантливого интеллигента середины ХХ века.

Май 1999 г.

В.Г. Карелин»

В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию в области комплексного планирования развития промышленных предприятий.

Занесен в Книгу Памяти Министерства спорта Свердловской области под № 93.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Могила Масленникова Евгения Поликарповича на Широкореченском кладбище (г. Екатеринбург):

Поделиться317.04.2025 20:27:14

ИМЕНЕМ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА НАЗВАНА ГОРНАЯ ВЕРШИНА.

https://vk.com/wall-199227093_1040?w=wa … 27093_1040

Наш посёлок Монетный богат на людей известных, даже знаменитых! И каждый новый год открывает нам новые знакомства, интересные события!

Вот и сегодня предлагаем вам информацию о выпускнике школы № 10 Масленникове Евгении Поликарповиче.

В 30-40-х годах ХХ века в нашем поселке вместе с родителями проживал Масленников Евгений Поликарпович, ставший первым Мастером спорта СССР по туризму в Свердловской области, и поэтому под № 93 занесенный в Книгу Памяти Министерства спорта Свердловской области.

Родившийся в 1924 году в деревне Дубки Кировской области он, по собственному признанию, увлекся туризмом именно в нашем поселке, здесь исходил все окрестности. Отличник учебы, активист- общественник стал первым «артековцем» средней школы №10. На фронт его, как других одноклассников выпуска 10 класса военного 1942 года, не взяли, забраковав по зрению.

В 1944 году поступил, а в 1948 году окончил механический факультет Уральского политехнического института. Работал сначала в институте твердых сплавов, потом перешел на работу на Верх-Исетский металлургический завод. Где прошел путь: мастер, старший технолог механического цеха, начальник отдела малой механизации, заместитель главного механика завода. С 1959 по 1962 год работал освобожденным заместителем парторга Верх-Исетского металлургического завода, а в 1962-64 годах – секретарем Верх-Исетского райкома КПСС. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию в области комплексного планирования развития промышленных предприятий. Кандидат экономических наук. Имел более 50 научных публикаций.

Еще в студенческие годы проявляется организаторский талант Евгения Поликарповича. Учась в Уральском политехническом институте, ведет большую общественную работу, являясь членом профкома факультета и заместителем председателя спортивного клуба УПИ. Будучи отличным спортсменом, он активно берется за развитие одного из самых доступных видов спорта - туризма. Первым в области добивается в 1955 году получения звания мастера спорта по туризму. Лично организует множество путешествий по рекам Чусовой и Инзер, горному Алтаю.

Благодаря его инициативе и настойчивости в г. Свердловске создается городская секция туризма, а затем городской клуб туристов. Сам лично принимает участие во множестве походов высшей категории сложности по Полярному Уралу и Кавказу.

Являлся членом Всесоюзной Федерации туризма. Неоднократно был главным судьей Всесоюзных слетов туристов и автором многих печатных трудов по туризму. Побывал в самых разных, в том числе и экстремальных ситуациях. И всюду он, по-мнению знавших его людей, был примером во всем.

В феврале-мае 1959 года он возглавил поиск «дятловцев» - пропавшей экспедиции студентов УПИ, которую сам же и выпускал на этот трагически завершившийся маршрут. В 1978 году в расцвете творческих сил прервалась жизнь славного сына земли уральской Е.П. Масленникова. Похоронен в Екатеринбурге (Свердловске). За огромный личный вклад в развитие туризма в СССР он награжден медалью «Дорогами отцов - героев» и знаком «За активную работу по туризму». Летом 1979 года свердловский областной совет по туризму и экскурсиям провел экспедицию на Приполярном Урале, в районе, где когда-то Масленников совершил свое самое сложное путешествие. Здесь на одной из вершин, на которую в 1954 году впервые поднялся Евгений Поликарпович, была установлена памятная плита с текстом: «Памяти Е.П. Масленникова - первого мастера спорта по туризму на Урале. 1924-1978». И этой вершине дано имя – «Пик Масленникова» (второе название «Колокольня Масленникова). Из долины реки Косью вершина эта смотрится эффектной остроугольной пирамидой.

Так имя нашего земляка Е.П. Масленникова нанесено сейчас на карту Урала.

Поделиться417.04.2025 20:36:58

Масленников Евгений Поликарпович является соавтором ряда книг по туристским маршрутам Урала.

Основные публикации:

Маршруты выходного дня по окрестностям Свердловска / Е. П. Масленников, Р. Б. Рубель. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. - 159 с.: ил., карт.

Маршруты Среднего Урала / Е. П. Масленников, П. И. Истомин. - М.: Физкультура и спорт; 1971. - 102 с. - (По родным просторам).

По Среднему Уралу / Р. Б. Рубель, Е. П. Масленников. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1959. - 240 с.

Путешествия по Уралу / Р. Б. Рубель, Е. П. Масленников. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1956. - 320 с: ил.

Урал - туристская страна: Путеводитель / Е. П. Масленников, П. И. Истомин, Р. Б. Рубель. - Свердловск: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1964. - 350 с: ил.

Тебе, турист Урала! / Авторы: М. А. Аксельрод, Е. П. Масленников, Р. Б. Рубель, П. И. Истомин, А. А. Арзамасцев, Ю. Н. Копытов, А. Д. Будрин, Т. Г. Будрина. Cвердловское книжное издательство, 1961 год.

======================

В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию в области комплексного планирования развития промышленных предприятий.

Имеет более 50 научных публикаций.

Вот некоторые из них:

Кулябин Е.М., Масленников Е.П. За богатый фонд семилетки : Из опыта работы совета ВОИР Верх-Исет. металлург. завода. - Свердловск : Кн. изд-во, 1961. - 76 с. : ил. ; 20 см. - (От XXI съезда к XXII съезду КПСС)

Нечаев В.В., Масленников Е.П., Технические средства при разработке планов НОТ : (Методика применения) / Науч.-исслед. ин-т экономики и организации производства. - Свердловск : Б. и., 1968. - 95 с., 5 л. схем. : черт. ; 20 см. - Библиогр.: с. 93-94

Либерман М.Х., Масленников Е.П. Научная организация труда: от рабочего места к предприятию / О-во "Знание" РСФСР. - Свердловск : Б. и., 1969. - 33 с. ; 20 см. - (В помощь лектору / Свердл. обл. организация)

Масленников Е.П., Нечаев В.В., Яковлев Ю.П. Технические средства и методы исследований при проектировании НОТ для предприятий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения / Науч.-исслед. ин-т экономики и организации производства. - Свердловск : Б. и., 1969. - 108 с. : черт. ; 21 см. - Библиогр.: с. 107

Масленников Е.П. Обслуживание рабочего места станочника. - Москва : Экономика, 1969. - 61 с. : черт. ; 21 см. - (Библиотечка НОТ)

Масленников Е.П., Рейдерман Ф.Д. Методика составления комплексных планов технического прогресса, научной организации труда, производства, управления и социального развития коллективов предприятий : [В 3 ч.] : Ч. 1 - / Науч.-исслед. ин-т экономики и организации производства. - Свердловск : 1969 г.

Масленников Е.П., Рейдерман Ф.Д. Методика составления комплексных планов технического прогресса, научной организации труда, производства, управления и социального развития коллективов предприятий: [В 3 ч.] : Ч. 1 - / Науч.-исслед. ин-т экономики и организации производства. Ч. 2: , Технико-организационное развитие / [Авт. Е.П. Масленников и канд. экон. наук Ф.Д. Рейдерман]. - 1970. - 212 с. - Библиогр.: с. 90-96

Масленников Е.П. Совершенствование перспективного комплексного планирования на предприятиях тяжелого машиностроения / НИИИнформтяжмаш. - Москва : Б. и., 1972. - 43 с. ; 21 см. - (Научная организация труда, производства и управления . Обзорная информация ; 7-72-20)

Масленников Е.П. Организационно-методические основы комплексного планирования развития промышленных предприятий : (На примере машиностроения) : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук : (08.00.05) / Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. - Свердловск, 1973. - 20 с., 2 л. схем. - Список работ авт.: с. 18-20 (14 назв.)

Масленников Е.П. Долгосрочный план предприятия : Особенности, опыт, пробл. - Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978. - 175 с.

Поделиться517.04.2025 21:29:25

Из газеты "За индустриальные кадры" за январь 1959 г. (Электронный научный архив УрФУ).

Летопись институтского туризма.

Листая старые дневники...

Расшифровка первой части:

https://taina.li/forum/index.php?topic= … #msg849859

«Ягуар». Так называли туристов, ходивших в походы в первые месяцы после войны.

Из маленького отряда «ягуаров» вырос чуть не полутысячный коллектив туристов УПИ. С него начала свое существование и городская секция туризма.

Первый в истории туристов.

Им было по двадцать лет. Весной они должны были кончить третий курс на механическом факультете. Но еще, задолго до этого на мехфаке родилась мысль, о летнем походе. Идея принадлежала Володе Чурину. Сначала все шло хорошо: в поход идти соглашались, многие уже подумывали, куда пойти, что с собой взять.

Потом вдруг об этом начали забывать: бывает так, что вспыхнет мысль о хорошем деле, погорит и, как спичка, очень скоро потухнет. Только этой мысли о походе потухнуть не дали.

Нашелся на третьем курсе такой человек — Юрий Брусницын. Вот сейчас уж е никто точно не помнит, почему и за что прозвали его «ягуаром». Может быть, это пошло еще с того времени, когда Юрка Брусницын с яростью настоящего тигра боролся «за поход» и заразил всех верующих и неверующих своей энергией.

Одним словом; отряд был сколочен. Страсти новоявленных «бродяг» больше не утихали до самого начала похода. Получили 600 талонов дополнительного питания, отоварили в магазине свои продуктовые карточки, сложились по 300 рублей (месячная стипендия) — студенты знали, что на закупку продуктов в населенных пунктах надеяться нечего.

... В кармане начальника отряда Володи Плотникова лежало удостоверение «в том, что он действительно является капитаном команды спортсменов, совершающих спортивно-туристическую экскурсию по реке Чусовой от Кауровки до Уст-Утки с целью выявления туристического маршрута», подписанное председателем ДСО Ильей Иоффе.

Ничего, что после практики и работы в колхозе от лета остались всего эти две недели. Двадцать пять банок свиной американской тушенки глухо постукивали по спинам. Впереди ждала Чусовая.

* * *

«Ягуар» имел весьма воинственный вид: вместо маленького пушистого перышка, которое до этого кокетливо красовалось на Юркиной голове, в тюбетейке торчало огромное гусиное перо. Засунув руки в карманы вылинявших галифе, он во все горло твердил:

— «Ан-ти-ло-па Гну!» и «Ан-ти-ло-ла Гну!

Собственно, спорить с ним никому особенно и не хотелось: Остап Бендер — так Остап Бендер.

— Только ты и сядешь на эту «Антилопу», ясно? — сказал лоцман Володя Чурин.

Но султанское перо «ягуара» уже задорно прыгало где-то между скамьями в одной из лодок, которые сегодня решили «окрестить». Лодок было две — по пять мест каждая. Их купили позавчера в местном доме отдыха и целый день конопатили, потому, что дыры в них были в палец шириной. Вчера командир раздобыл где-то весла, так что снаряжение было полное.

Вторую лодку предложили назвать «Воскресенье». Женька Масленников, приложив палец к губам, рассуждал:

— Война кончилась? Кончилась. Что мы сейчас собираемся делать? Провести время в свое удовольствие. «Жизнь прекрасна и удивительна». Назовем, лодку «Воскресенье»!

Река, как змея, извивается между каменными скалами; то тут, то там на берегах ее громоздятся стометровые «бойцы», пещеры и гроты которых сохранили немало орудий первобытного человека.

Туристы проезжают самые красивые места: от речки Межевая Утка до села Кыш. Вот Чусовая разделяется на два широких рукава, чтобы обогнуть, довольно большой остров, заставленный стогами свежего сена.

— «Антилопа»! Плывем влево?— кричит командир.

На «Антилопе» — совещание, потом оттуда машут руками: они решили ехать в правый рукав. Берега острова тянутся долго. «Воскресенцы» гребут изо всех сил: кто быстрее? Победа или поражение? Ура-а! Остров окончился, воды рукавов снова несутся вместе.

— Ха-ха! — лоцман торжествующе указывает рукой назад, в правый рукав, где на мели сидит «Антилопа». Экипаж ее высадился и тянет лодку, напрягая все силы. «Воскресенцы» поспешили на помощь, не преминув съязвить в адрес «ягуара» и его команды.

Дальше плывут по спокойной воде. Впереди нескончаемые километры глухих, живописных мест. Но намеченные 226 км уже близятся к концу. Маршрут по уральской горной красавице установлен.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Продолжение. Часть вторая.

Вскоре после возвращения с экскурсии по Чусовой, Володя Плотников и Женя Масленников ходили на камень Соколиный на реке Уфе. С ними был профессор горного института Модест Анисимович Клер, страстный любитель путешествий. Ребята разговорились со своим попутчиком.

В головах десяти жила мысль о новой туристической экспедиции. Куда лучше пойти, какой из уральских маршрутов наиболее интересен? Модест Анисимович посоветовал им отправиться на реку Инзер. Это красивейшая река на Южном Урале, с богатой флорой: по проходимости она гораздо труднее Чусовой.

- Кроме того, - сказал профессор, - вы окажете немалую слугу Географическому обществу, собрав кое-какие данные о рельефе, русле, растительности, населении.

Так, еще задолго до наступления следующего лета, был решён вопрос о новом походе.

Кто бы мог подумать, что новый поход начнется так неудачно? B Магнитогорске студенты потеряли 5 суток: никак не могли получить автомашину до Белорецка. Наконец прибыл массивный «Студобеккер». Солице, выглянувшее с утра в день отъезла после многих дней ненастья, было дли всех желанным.

Но через три часа, когда группа подъезжала к горам, снова заморосил дождь. Дороги, и без того размытые, совсем расползлись. Только теперь ребята в полной мере оценили силу и прекрасную проходимость мощного «Студо- беккера».

Похвалы машине сливались с восторжелными отзывами о красоте окружающих мест.

- Доро-ога - совсем как Военно-Грузинская! - зажмурив от удовольствия глаза, протянул Великий Вождь племени Ягуаров. У Юрки появился новый титул, поэтому он считал, что должен знать все красивейшие места в мире. Кто-то трезво спросил его:

- А длинная была Грузинская дорога на той картинке, которую ты видел?

«Ягуар» решил, что благоразумнее всего оставить этот вопрос без ответа.

От Белорецка поездом доехали до Инзерского завода, оттуда к картолинским печам. Инзер уже был у ног - бурная, мутная река, вздувшаяся от дождей и окутанная дымом картолинских труб. Сейчас она казалась зловещей. Трудно было поверить, что это есть и южно-уральская красавица Инзер.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Окончание.

Қогда еще в Свердловске Володи Плотников предложил упаковать чуть не стокилограммовый запас хлеба в ящики, ребята решили, что это лучший способ довезти хлеб до Инзера, Но… и командиры ошибаются.

В первый же день путешествия по реке «ягуары» обнаружили, что имеют всего 5 - 6 килограммов. Хлеб, завернутый в одеяла и наглухо заколоченный, испортился: плесень.

А какое было настроение еще утром! Они спустили на воду три своих лодки, из которых две построили своими руками; «предводитель» поднял перед выстроившимися на «верфи» жителями флаг с эмблемой спортклуба, и лодки отплыли под стартовый выстрел.

И надо же, чтобы к вечеру так все испортилось. Остаться на сухарях - настоящая катастрофа. Однако, несмотря на все волнения, уставшие ребята быстро заснули в эту ночь. Один Юрка, на которого напала бессонница, долго говорил кому-то о волчьих стаях и других ужасах инзерских лесов.

***

- Сарышта, уюй…

Об этом страшном месте на Инзере их предупреждали повсюду. Большой камень - по-русски… Оглушительный шум воды на протяжении пяти километров, подводные и надводные камни, буруны поперек реки, Волны захлёстывают через борта, нет ни секунды, чтобы оглянуться назад, на товарищей. Полтора часа продолжалось единоборство десяти человек с бешеной рекой…

Но зато потом! Какие чудесные виды открылись им! Берега Инзера после Қазмаша и Римашты - те самые места, об удивительном сходстве которых со швейцарской природой говорил профессор Клер. Та же узкая речная долина, как аллея, окаймленная зелеными стенами деревьев, те же гряды и складки гор.

На пути была Французская - старая деревня, неподалеку от которой до сих пор стоят высокие каменные колонны, напоминающие о былом металлургическом заводе. С сожалением покидали ребята этот живописный уголок, единственное место на Урале, где собирают лесной орех и топят дубом печи.

Последнюю сотню километров «ягуары» плыли по широкому спокойному руслу. Селения на берегах стали попадаться чаще, отпала необходимость давать названия встречающимся скалам и камням - здесь обжитые и известные места.

После 300 км лодочного маршрута приятно проехать пассажиром на катере. Ягуар ходил надутый от гордости: его стараниями на носу қатера развевался вылинявший на солнце, но все еще голубой флаг.

«Прощай, Инзер! - писал своем дневнике Женя Масленников, мы расстаёмся, оставляя в памяти все дни, проведенные на твоих водах и твоих берегах».

***

Еще через год надпись на знамени первых туристов пополнилась новым словом: Алтай. Этот поход организовал Ю. Брусницын. Почти все из прежней группы уже окончили институт и работали, и хотя B. Плотников и Е. Масленников тоже участвовали в походе, в новой команде «ягуаров» уже было мало.

Путь студентов на этот раз лежал по бесконечному Чуйскому тракту, по берегам глубоких алтайских озер, мимо красивых горных вершин и богатых лугов. И снова вел свой дневник Женя Масленников; выцветшие листочки сохранили подробности встречи со свердловскими кинооператорами, запечатлели красивейшие места алтайского края, рассказали о раскопках древних курганов, в которых 2500 лет хранились мумии первобытных вождей. Они поведали нам и о большой дружбе студентов, о том, что в любую минуту готовы они придти на помошь товарищу: однажды, когда заболела одна из участниц похода, группа за одну ночь преодолела огромное расстояние, но к утру доставила носилки с больной в селение, куда можно было вызвать санитарный самолет.

...Да, пожелтевшие от времени листы - это не просто красочный эпитет. Они - время, история…

Только какая же это история, спросите вы, когда прошло всего 13 лет?!

Посмотрите на тех, кому было тогда по двадцать: серебринки волосах, и инженерный стаж за спиной уже солидный. Можно еще прибавить, что «вождь ягуаров» Ю. Брусницын давно работает в небольшом городе Молотовске Ар- хангельской области, он стал основателем туризма в этом северном городке. В прошлом году его питомцы были у нас в Свердловске, и представляли свой город на слете туристов.

А если еще учесть, какое бесчисленное множество походов было совершено со времени Чусовского и Инзерского, сколько проведено алтайских экспедиций, предшественником которых был первый алтайский поход «ягуаров», можно без сомнения говорить, что это действительно история. Согласитесь с нами…

H. ШИРОҚОВА.

Поделиться617.04.2025 22:42:07

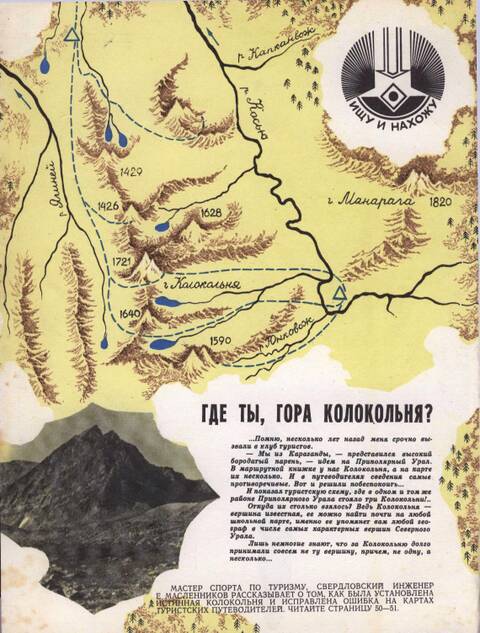

Где ты, гора Колокольня?

Автор: Масленников Евгений

Архив журнала→ Выпуски 1976→ Выпуск 09.1976 г.

https://uralstalker.com/uarch/us/1976/09/50/

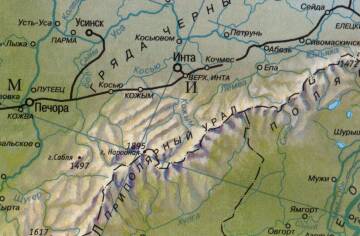

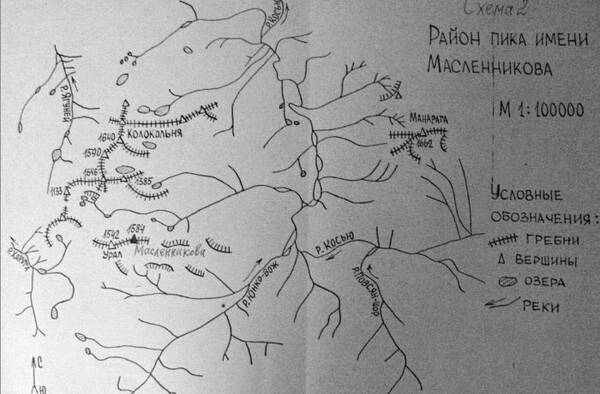

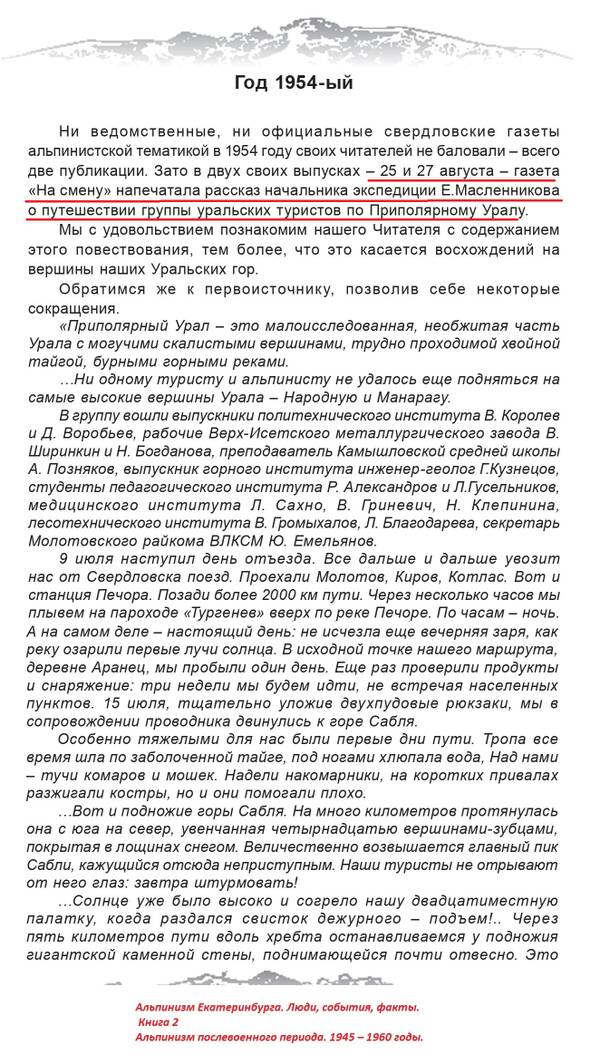

В 1954 году свердловчане организовали сборную группу туристов-разрядников, чтобы пройти цепочку самых известных уральских вершин — Саблю, Колокольню, Манарагу, Народную. В распоряжении туристов была всего лишь карта да несколько выписок из книг многолетней давности — Э. Гофмана, А. Северцева, Л. Долгушина. Ни в одной из них не приводилось ни описания подходов к этим вершинам, ни маршрутов подъема на них.

После успешного взятия Сабли группа прошла сто километров по тайге, горам и бездорожью и разбила лагерь в самом центре Уральского Приполярья на большой реке Косью, у впадения в нее речки Юнковож. Мы узнали ее название позже. А тогда спросить было не у кого, и мы дали Юнковожу свое название — речка Лагерная, оно до сих пор живет в путеводителях и карто-схемах.

Угрюмая, буйная, полная дикой красоты природа Приполярья открылась перед нами. На устремленных ввысь скалах, несмотря на июльскую жару — белые полосы снега. Богатые альпийские луга, шумные реки… И над все этим — нежные краски бледно-голубого северного неба.

Ошибиться в расположении Манараги было невозможно: обособленный ее массив возвышался в крутой излучине Косью, да и сама она настолько устремлялась в небо, что ее нельзя было спутать ни с какой другой вершиной.

К востоку от нас тянулся так называемый Исследовательский кряж, составляющий основу Приполярного Урала. По утрам, когда воздух особенно чист и прозрачен, в гигантских волнах щетинистых хребтов сразу бросается в глаза и вершина Народной — она заметно выше и отличается от других серо-стальным цветом: ≪будто из шлакоблоков сложена≫ — сразу определил кто-то из ребят.

А вот с Колокольней — сплошные сомнения…

К реке Косью мы выходили с Вангырского перевала по речке Юнковож. Почти в то же время, когда перед нами открылась величественная Манарага, над истоками одного из ручьев Юнковожа мы увидели красивую двуглавую вершину со снежниками. Направление на нее совпадало по карте с Колокольней — тоже двуглавой вершиной с отметкой ≪1721≫. ≪Видимо, это и есть Колокольня≫,— решили мы и вышли на штурм.

Поднялись по долине Лагерной километра полтора, потом стали постепенно забирать вверх, к границе леса. Через четыре километра вправо открылось ущелье, в глубине которого, километрах в шести, мы увидели свою вершину. Через несколько часов подъема, с огромных валунов увидели впереди триангуляционную вышку и тур. Энергии прибавилось. Последние метры, и наше громогласное ≪ура≫ раскатилось над горами…

Тур, к нашему недоумению, оказался пустым: уж такая-то популярная вершина должна бы иметь своих восходителей?! Пишем записку, на тур ставим пышный букет цветов, который девушки прихватили с альпийской поляны.

Помню, множество хребтов и острых пиков поразило нас: настоящий хаос вершин! И почему именно этот, с отметкой ≪1721≫ должен иметь название, а десятки ему подобных, высоту которых на глаз трудно определить — выше они или ниже, — на карте не только не названы, но и не отмечены цифрой высоты?

Приполярный Урал. Массив Колоколен

Смотрим на высотомер. Он показывает 1620. Вот тебе раз…

— Слушайте, ведь мы совсем за о второй вершине, — вдруг вспомнили наши девчата,—а она выше!

Действительно, и на карте, и воочию мы видели: в километре от нас высился другой пик. Минут через сорок мы были на нем. Высота пика и тут не сходилась, но, бывает — приборы иногда капризничают…

Мы не сомневались тогда —под нашими ногами была Колокольня. Единственный арбитр —карта, по нашему мнению, подтверждала это.

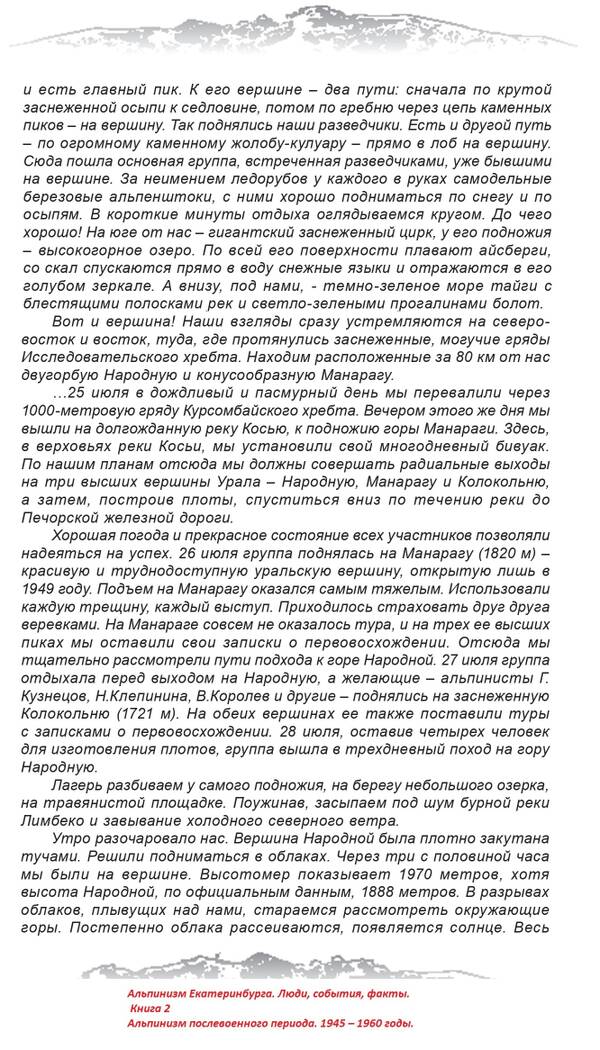

В 1956 году разработанные нами маршруты подъема на вершины Народной, Манараги, Сабли и Колокольни появились в массовом туристском путеводителе ≪Путешествия по Уралу≫. Десятки, а затем и сотни групп со всего Союза прошли позже по этим маршрутам.

Но вот в 1959 году вышла книга известного знатока и исследователя Приполярного Урала, действительного члена Географического общества СССР Г. А. Чернова ≪Туристские походы в Печорские Альпы≫. По этому путеводителю Колокольня располагалась на 15 километров севернее той, на которой были мы, причем, автор подробно рассказывал о том, как много лет назад взбирался на ее вершину, и его маршрут не сходился с нашим…

Правда, в описаниях и схемах можно было обнаружить некоторые неувязки. Правильно определяя вначале высоту Колокольни в 1721 метр, Г. А. Чернов при описании восхождения, указывает в тексте высоту…1620 метров, а на приложенной схеме — 1621… Отметку же ≪1721≫ в тексте он относит к одной из вершин в верховьях реки Юнковож — той, где были мы. Но во всех справочниках по Уралу высота 1721 относится только к одной вершине — Колокольне!

Расположение Колокольни по Чернову не соответствовало топографической карте — той самой карте, по которой ходили мы и продолжали ходить тысячи туристов. Либо ошибался Чернов, либо карта. На странице 89-й своей книги он так и написал: ≪На последней топографической карте гора Колокольня нанесена неправильно, то есть несколько южнее≫.

В начале 60-х годов появились и первые разговоры о том, что наша Колокольня в истоках Юнковожа — тоже не настоящая. И приводился хороший довод: из долины Юнковожа, не перевалив через хребет, нельзя сразу выйти к Колокольне. В 1954 году мы через хребет не проходили.

Значит, настоящая Колокольня должна быть где-то южнее черновской, но севернее нашей?

Итак, надо установить истину — где же настоящая Колокольня? И разобраться в этом должны были прежде всего сами уральцы.

…В 1964 году Свердловский совет по туризму организовал общественную экспедицию по изучению оставшихся ≪белых пятен≫ на туристской карте Приполярного Урала. Одной из задач было определение истинной Колокольни.

В марте 1964 года отправилась в экспедицию группа туристского клуба ≪Факел≫. В группу ≪факельцев≫ вошли опытные туристы, не раз бывавшие на Приполярном Урале: Ольга Александрова, Виктор Богомолов, Эдуард Лукашанец, Борис Коробец и другие,— группа, отлично подготовленная к путешествиям высшей категории трудности. На их вооружении были испытанные в зимних походах палатки и печки своей конструкции, спальные мешки, хорошие бинокли.

Ребята начали маршрут с полярной станции Кожим, санно-тракторным поездом добрались до реки Косью, отсюда на лыжах двинулись на восток к горам, а потом — на юг, вдоль Курсамбая. После двух дней пути они поднялись на черновскую Колокольню. Увидели с основного гребня долину Косью, а за ней Манарагу, что плыла, как белый корабль. Погода стала портиться: замело, з а свистело, и вершины ребята достигли уже в метель. С нее отчетливо был виден лишь ужасающей крутизны обрыв на восток, в сторону Косью, с полкилометра глубиной. Постояли, и решили спускаться.

Когда вышли из слоя облаков — вдруг, неожиданно! — открылась изумительная горная панорама. Каких-то пять минут ясной видимости подарила погода, — и вся цепочка вершин предстала, как белоснежное ожерелье. Позади, метрах в трехстах, — вершина черновской Колокольни, впереди по хребту виднеются хорошо знакомые пики второй Лжеколокольни, а между ними, в хороводе острых вершин,— еще одна двуглавая гора… Колокольня?!

На следующий день пошли на штурм. Группа Богомолова отправилась к юго-восточному гребню вершины; вторая группа спустилась к традиционному устью Юнковожа и прошла недалеко от подножья второй Лжеколокольни — красивый острый пик, 1590 метров, в свердловском клубе туристов его уже пять лет называют ≪Колокольней Масленникова≫. Теперь-то ≪факельцы≫ зияли, что это не Колокольня.

Приполярный Урал. Массив Колоколен, вид с реки Косью

Богомолов со своей тройкой по острому гребню вскарабкался на вершину. Ею оказалась небольшая площадка гребневого характера размером метров пятнадцать на шесть. Тура на вершине группа не обнаружила. Примерно на расстоянии ста метров заметили другое каменное возвышение, но и на на нем ни вышки, ни тура…

Выяснилось много позже: правильно определив с черновской Колокольни главную вершину массива, Богомолов тем не менее поднялся на другую. Это оказался безымянный пик с отметкой 1646, расположенный южнее. Богомолов ≪промахнулся≫ на полтора километра.

И все-таки поход не был безуспешным. Богомоловцы засекли расположение главной вершины, провели перекрестную визировку, исключили возможность поисков в районе Юнковожа и в северной части хребта, внесли ясность в многолетний спор,

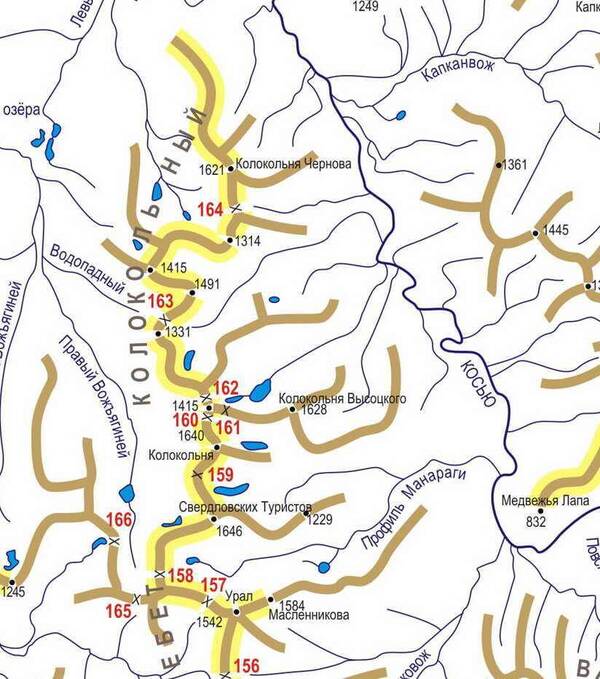

В вышедшем вскоре путеводителе ≪Урал — туристская страна≫ все было поставлено на свои места. В массиве Колокольни, заключенной между рекой Косью, ее притоком Юнковож и верховьями рек Харота и Ягиней, выделено три вершины: северный пик с высотой 1621 метр (Колокольня Чернова), главная, настоящая Колокольня (1721 метр) и южная вершина хребта в верховьях Юнковожа (1590 метров), в течение десяти лет выступавшая в роли второй Лжеколокольни.

Поэтому нас не очень смутил новый выпуск путеводителя Г. А. Чернова в 1966 году в московском издательстве ≪Физкультура и спорт≫, где снова говорилось о Колокольне, возвышающейся над водами Косью, и повторялись прежние заблуждения. Однако путеводитель возобновил старые споры, да и главная вершина в центре хребта все еще оставалась загадкой…

Приполярный Урал. Массив Колоколен, вид с ручья профиль Манараги

В 1968 году туристская экспедиция свердловчан была продолжена. На штурм Колокольни направилась группа Вячеслава Карелина. Хорошо зная Приполярный Урал, он подробно изучил картографический материал, учел ошибки предшественников. Так как со стороны Косью главная вершина прикрыта серией сложных ≪цирков≫, он решил подниматься со стороны Ягинея. Пошли не в лоб, с запада, а обошли вершину с юга. За три часа по скалам и снежникам поднялись на боковой гребень, затем вышли на главный, и через минут двадцать были на вершине.

Вот теперь никаких сомнений, настоящая Колокольня именно здесь, а обе другие вершины ложные. Они лишь высшие точки северного и южного массивов большого хребта, протянувшегося на двадцать — двадцать пять километров. Ребята подтвердили интересную деталь: все Лжеколокольни, как и Колокольня истинная, двуглавые, у подножия каждой из них по два озера. И поняли, почему за Колокольню принимали Другие вершины: окруженная со всех сторон горными пиками, она кажется недостаточно высокой, — они теснят ее. И, кстати, до сих пор пока не найдена точка, откуда она видна во всей своей величественности.

Карелинцы оставили записку: ≪9 августа 1968 года на главную вершину массива Колокольни поднялась группа свердловских туристов во главе с мастером спорта В. Карелиным. Погода неважная, облачность. Время подъема — 14.00. Привет будущим восходителям!≫

Наконец-то!..

Итак, настоящая вершина определена. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР в 1973 и 1975 годах массовым тиражом выпустило схему ≪Северный и Приполярный Урал≫, подготовленную с участием свердловских туристов. На врезке ≪Район высших вершин Урала≫ свое законное место заняла и Колокольня. Необычной была только отметка ее высоты: вместо ≪1721≫ — всего лишь ≪1640≫. Объясняется это просто. В распоряжении геодезистов в последние годы появились более совершенные технические средства для определения горных высот. Интересно, что по новым данным высота Колокольни Чернова составляет 1620 м, ≪нашей≫ вершины в верховьях Юнковожа—1584… Разница в абсолютных величинах не так уж велика, и уловить ее путешественникам-любителям со старыми высотомерами или на глаз было не просто.

Так закончился этот поиск. У многих уральских туристов осталась память о Колокольне —дневники, фотографии, зарисовки… А я до сих пор храню туристскую схему, где, кроме истинной Колокольни, указаны еще две вершины: ≪Колокольня Чернова≫ и ≪Колокольня Масленникова≫.

Поделиться717.04.2025 23:06:17

Приполярный Урал - экспедиция - 79

https://nic-bel.livejournal.com/1428.html

Текст из газеты «На смену», 3 января 1980 года.

Горы, реки, тайга..

Экспедиция на Приполярный Урал, в которой побывали в минувшем году туристы нашей области, без сомнения, одна из значительных в истории свердловского туризма. Преподаватель из Карпинска Валерий Шляев, свердловчане Валерий Медведев, Елена и Борис Рязанцевы, Николай Белобородов, Наталья Бирюкова, Владимир Суриков, научные сотрудники Аркадий Кузовников и Александр Кокин, врач Владимир Рыбин, корреспондент журнала «Уральский следопыт» Юрий Борисихин во главе с научным сотрудником Владиславом Карелиным целый месяц шли нехожеными тропами через тайгу, совершали горные восхождения, преодолевали горные реки Приполярного Урала. О трудностях сложного комплексного похода рассказывает участник экспедиции Н. Белобородов.

Впечатления.

Сборы в любое путешествие всегда предполагают немного нервотрепки. Продукты, снаряжение, билеты. Исключения из правил не было и на этот раз. Запрос в Печорское авиапредприятие о вертолете преподнес сюрприз — отказ. Последовал запрос в Сыктывкар, перенос отпуска на неделю и так далее. Но все кончилось благополучно, и начиналось главное — экспедиция.

Цель, поставленная Свердловским областным советом по туризму и экскурсиям, установить на безымянной вершине в массиве горы Колокольня мемориальную доску, посвященную Е. П. Масленникову. Один из первых свердловских туристов, он разрабатывал на Урале новые маршруты, путешествовал сам. Любовь его к родному краю заразительна. Один из авторов книги «Урал — туристская страна», многочисленных путеводителей, Масленников навсегда останется в памяти знавших его людей как прекрасный человек, неутомимый организатор...

В задачи экспедиции входило исследование безымянных вершин, исследование главного водораздела в верховьях рек Кожим и Хальмер-Ю для выявления наилучшего варианта волока из долины Хулги в Кожим при проведении туристами водниками путешествий в этом районе. Восхождения на Народную, Манарагу, траверс Исследовательского хребта в высшей его чести, выявление возможностей совершения горных и пеших походов высшей (шестой) категории сложности, сплав по реке Хальмер-Ю на резиновых лодках — все это план-максимум экспедиции...

«...Аэропорт Свердловск — аэропорт Сыктывкар. 12 человек. Знакомство в самолете. Все «бродяги» разной степени. 30 мест груза — «цыганский табор» в зале ожидания. Лодки для сплава, веревки, примусы, ледорубы, канистры и несколько мешков с продуктами.

Печора. Маленький городок, большой порт. Памятник. Аллея погибшим на войне. Цветы и огонь...

Вертолет Печорского авиапредприятия урчит между гор, высаживая одну за другой группы с упаковками забросок. Два человека — на Хальмер-Ю, четыре —- на Северной Народе, продукты и бензин — в верховьях Ломесь-Вож, и, наконец, оставив нашу группу у границы леса, вертолет подпрыгивает и свертывается в точку над перевалом. Море солнца на буйном разнотравье. Горы, развалившиеся в креслах долин, и комары, грызущие гранит... Дежурство. По двое. Официанты на день. Капаю бензин из канистр в желудочки примусов. Маленький факел быстро съеживается, и конфорки мирно шипят, обхватив ведра с универсальным завтраком — обедом — ужином (суп, чай). С шутками и веселым трёпом проходит ужин. Кто пишет дневник, кто чинит трикони (специальные альпинистские ботинки). Спать, спать! Завтра вспомним и оценим сегодняшний день. Позже вспомним и оценим эту экспедицию...». Снова — отрывки, образы...

Что же было? «...Нудный подъем по корыту долины. Перевалы прячутся за склоны гор, кутаются пуховыми платками туманов, вершины — что гигантские самовары с дымящимися боками.

«Шарк, шарк...» — ледоруб и триконь барахтаются в перловке снега, затем скрипят по крупноглыбовой осыпи. «Камень!... Камень!» — предостерегающе кричит начальник вслед сорвавшейся глыбе. «Амен... Амен...» — остается в ушах. Идем облаком, вбирая в себя всю его влагу, прячемся под «плачущие» камни и снова балансируем на кромках скал.

Вершина! И словно чьей-то рукой отдернут занавес. Над ровным морем облаков стоит на рейде корабль Манараги. Раскаленные утюги Колоколен шумят от горсти воды. Раскрыли объятия долины Косью и Вангыра.

Скорей кинокамеру!.. Слайды — дублировать! Из рюкзака извлекается мемориальная плита: «Памяти Е.П. Масленникова — первого мастера спорта по туризму на Урале (1924—1978)». Знал ли я Масленникова? В повседневной жизни — нет. Но кто из туристов не слышал о нем? Покорил он и соседний пик, а этот, с настоящего момента, будет носить его имя…».

Оборвалось, сжалось, растаяло...

Разговоры через стенки палаток — дела, анекдоты, просьбы.

— Промашечку дали мы в самый первый день. Надо было сбегать на вершинку. Надо же — два дня потеряли! — сетует Карелин, начальник экспедиции. Его любимые суффиксы — уменьшительные. В общении — мягкий, как резиновый шарик, но, если даст тебе выговор, шарик лопается и звон в ушах.

— Одиннадцать лет назад были мы на перевале в Пывсян-Шор со стороны Парнука. Осыпь выходила прямо на плато. А сейчас — сами видели — осыпи нет, сплошная скала.

— А все-таки, пик журнала «Уральский следопыт» - изюминка! Траверс — хорош. А место для базового лагеря на следующий год — Швейцарские Альпы! — Юрий Борисихин, корреспондент журнала, делится соображениями о том, куда посадить вертолет, который привезет сотрудников редакции посмотреть вершину имени журнала «Уральский Следопыт». Попавший в экспедицию в последний момент, Юрий выполняет в нашей экспедиции функции спецкора и завлита, поскольку представитель СМИ. В день восхождения на пик — почти именинник: первый под проливным дождем ступил на вершину, долго и тщательно писал традиционную записку... Не каждому альпинисту посчастливится первому взойти, да еще и назвать вершину (имя вершины появится на всех географических картах).

Вспоминаем сегодняшний перевал — из Пывсян-Шора в Ломесь-Вож.

Володя Суриков: «Последний ледовый взлет идти без перил рискованно».

Валера: «Приятный перевальчик, особенно спуск по снежнику до озер — минут за десять скатились».

Если б не дождь! Рядом пики Комсомола, Гранитный, Свердлова! Рукой подать с перевала. Видимости почти нет. Сложили тур, написали записку. С перевала спустились поздно. Вышагивание и карабканье вдоль черных, как тушь, озер с осколками неба у берегов. Уже в сумерках нашли «заброску» продуктов и бензин на следующие три дня. Палатки втиснуты в проем между глыбами. Теперь — сухая одежда, ужин и сон под мелодии расходящегося дождя.

— По этим глыбам скакать! У меня с самого утра ноги на руки попросились — смеется Володя Рыбин. Он врач, немного диетолог. И больше всех страдает от мозолей. Тащит гору хрусталя и великолепные оленьи рога. На шутки не отвечает. Почти не ест.

— Ничего, Володя! — утешает его Суриков, наш завхоз. — Доберемся до продуктов на базе Северная Народа — полакомишься килькой и компотом «Ассорти». Уж там-то ты не откажешься от пищи?..

— Как там наши Санычи поживают? — рассуждает Карелин вслух про Аркадия Александровича Кузовникова и Александра Александровича Кокина, уже вторую неделю ожидающих нас в базовом лагере на реке Хальмер-Ю. — Наверное, всех хариусов выловили в реке…

Другая группа экспедиции сейчас выполняет задание в районе горы Народной, высшей вершины Урала. Группа схоженная, дружная. Валера Медведев имеет альпинистский опыт, не расстается с гитарой. Мастер на все руки, весельчак — с таким не пропадешь! Наталья Бирюкова, Борис и Елена Рязановы — туристы давние. Бывали в Якутии, на Алтае, Памире. А запоют песни — всю ночь будешь слушать их у костра. На Приполярном все впервые. Исследуют перевалы для водных туристов (возможности волока байдарок, резиновых лодок), а также подробно описывают долины рек этого района...

— ...Дежурные, завтра подъем в шесть ноль-ноль! — говорит начальник, и разговоры постепенно стихают...

Утро принесло разочарование, удивление. Снег, ночью сменивший морось, слепил глаза, кружился медленно и безнадежно. Вся природа — черно-белый телевизор с помехами. Только тихо журчит ручеек.

Собираемся, идем. На камнях в белом мареве-облаке начинаем спуск к реке Хобе-Ю. Верховья Хобе-Ю — «долина смерти». В начале века здесь полегло стадо оленей— около двух тысяч голов. В тридцатые годы в лавину попали девять геологов. И недавно омский турист-одиночка погиб именно в этом месте — геологи нашли останки человека год спустя на склонах горы Защита...

Ущелье сужается, мрачнеет. Морена, подпирающая озеро, круто падает, растворяясь в тумане. Камни, камни... Чуть прикрытые снегом — коварны, как никогда. Трикони жалобно скрипят. Рюкзак далеко не помощник в этом бесконечном лазанье, скаканье, ползанье по тающему месиву белизны.

Теряю равновесие, ищу под ногой камень. Нога проваливается между камней — идет на излом. Инстинктивно предчувствуя боль, изворачиваюсь рюкзаком к склону. Удар! Рюкзак сваливается на голову. Лежу в нелепейшей позе. Кругом никого — спускаясь, я шел чуть в стороне от ребят. Отдышавшись, снимаю рюкзак, сажусь. Руки чуть дрожат. «А если бы... Может быть, так и погиб омский турист? Гармоничное слияние человека с природой? Нет, лучше догоню-ка я ребят...»

...Отдохнув на привале, снова двинулись вниз к теплой избе на базе геологов «Хобе-Ю». Горы закрыты. Из зоны снега спускаемся в зону дождя. Моросит. Впереди теплый ночлег после десяти дней дождя и снега в палатках...

Впереди (забегая вперед) снова дожди, снова чуть-чуть солнце, «пилежка» под рюкзаком по широким заболоченным долинам, друзы и пальцы хрусталя.

У истоков Северной Народы на гривастом от травы островке ищем продукты, которые должна оставить группа заброса... Ищем их сначала весело, но тревога нарастает. Да, так бывает в туризме, одни прячут продукты, оставляя, на их взгляд, очевидные ориентиры, а другая группа их, очевидные, не видит. С темнотой прекратили поиск. Пили скромный чай, ошеломленные непредвиденным: если продукты не найдем, предстоит недельный голодный марш по тайге! Машинально и обреченно вывертываем карманы, собирая в кучку даже хлебную пыль...

И надо же! Валерий Шляев за час до утреннего выхода (понурого, невеселого) явился с торжественно поднятыми руками, а в них — оранжевые канистры с бензином (заброска). Оказывается, продукты были в бочке, а бочку можно было увидеть, обследовав низ густых кустов. Хорошо спрятано! Валерий заслуженно пьет первым кружку консервированного компота. И как быстро меняется настроение! Мир приобретает краски. Можно жить, друзья!

..Долго смотрели на горы с перевала Гранитного. Здесь добывают хрусталь.

Прямо под мягким мхом — прозрачные друзы. Рабочие собирают их в зеленые мешочки, а машина увозит в поселок Хасаварку. Вечером опускается туман, а мы пьем чай у костра до позднего вечера. В том же тумане утром спускаемся в долину.

Да, в спортивном отношении горная часть маршрута оказалась удачной: первовосхождение на новый пик «Уральский следопыт», первопрохождение перевала. Придумываем название. Кто-то предлагает наименовать «Перевал Сыновей» — все же год ребенка. И, возможно, наши сыновья пойдут этими перевалами. Кстати, на горе Манарага прочитали записку отца своему подрастающему сыну. Уверен отец, что пойдет сын по его тропе...

Узкая река. Камни. Идем, притираясь к скале. Бусит дождь. Камни намокают, и трикони скользят, не держат. Да и рюкзак мешает держать равновесие, не расслабишься ни на минуту. Безрадостное шествие под дождем – ни обсушиться, ни приготовить обед — голо, неприятно. И вдруг — бревно, большое, смолистое. Недолго гадаем, откуда оно взялось, и скоро под треск костра пьем чай. Выглядывает солнце, но мы уже согрелись. Надо идти... Володя Рыбин упорно тащит найденные оленьи рога. «Не себе... — говорит он, — подарю другу...». Друг конечно, не узнает, как достались эти рога... Но они прекрасны и сами по себе...

Выходим на перевал в реку Кожим. Водораздел — с одного склона реки текут на запад, с другого— на восток. Спускаемся с водораздела по плоским плитам. Реку берем с ходу. Переправы упростили предельно: по колено, по пояс в воде переходим реку, страхуясь альпенштоками, а через час-два солнце сушит одежду, и тяжелый рюкзак помогает выхлюпывать воду из обуви. В мелком кустарнике, обессилевшие, ставим палатки…

Утром ребята убегают на обзорную точку — с перевала спускается многотысячное стадо оленей: черно-серая шевелящаяся масса, и окрестность словно ожила. Стоим, зачарованные этим живым потоком...

Идем мы местами красивейшими — сопки, голубые проемы долин, и всегда — горы, синь, голубое марево...

Ночуем у воды, на мхе. Устали. Коллектив наш сплотился. Заполняем дневники, чиним обувь, едим морошку — ароматную, налитую, рассыпчатую...

На следующий день приходим в поселок золотодобытчиков. Голубые, белые домики. Чистая река. Угрюмые скалы. Вечером молодой моторист из Уфы пригласил нас на чай. Играет нам на гитаре песни на слова Эмилии Бояршиновой (уральская поэтесса). Нам приятно — гибкий, сильный голос. Чувствуется, что немного тоскует парень — не был дома уже полгода.

И вот встреча — наконец собрались вместе и группа обеспечения, и базовая группа. Александр Кузовников показывает плоты — всё готово. Лакомимся хариусом и долго сидим у костра. Тормошим Валеру Медведева — пой, так долго не слышали песен. Двадцать дней порознь одолевали мы эти нелегкие сотни километров. Валерий поет: его репертуар туристских песен бесконечен...

ВОДА! Мы летим чистейшей Хальмер-Ю, преодолевая пороги. Входим в каньон, где скалы теснят воду и она ревет, сбиваясь жгутом. Сильная река, быстрая – вымокаем полностью. Сушимся на высоких берегах, рвем бруснику. И никак не можем насладиться этой чистотой неба, воды, леса, алой капелью брусники на ладони. Много уток, почти не боятся. Да мы и не пугаем — притихли перед нескончаемой чередой зеленого леса, чистых струй, высоких солнечных столбов...

Скоро выходим на полноводную Хулгу. И тут беда — тонет плот. Едва успеваем выскочить на берег, к семье манси. Хозяин угощает нас рыбой, поит чаем. Николай Федорович, так зовут хозяина, садит нас на сено, сметанное на тримаране из лодок. Отплываем. Пахнет травой, река живет — вихрем несутся лодки с рыбаками, охотниками или просто семьей, где на корме отчаянный парнишка, а на носу — верный пес. Ближе к посёлку Саран-Пауль вода темнеет. Все чаще бензиновые разводы, мусор... И река, как бы, тяжелеет, не чувствуешь того чистого дыхания. Кончается поход.

Делаем последние снимки и выходим к причалам Саран-Пауля. Снова заботы — выгрузка, проверка багажа... Кое-что, правда, отдаём гостеприимным манси. Но Николай Федорович поспешно улепетывает от нашей благодарности — удивительно деликатный человек!

И в обратном порядке скользит память по Хулге, Халмерью, по тайге к красавицам вершинам — Манараге, Защите, Народной... Словно снова штурмую месяц назад безымянный, а теперь — пик имени первого мастера спорта на Урале Е. П. Масленникова.

Смотрю на друзей — все здоровы, радостны. Радостны потому, что к нам бегут из поселка дети, и думаю, что никто в жизни не ждет издалека нас так горячо, как они... Ищу по карманам подарок.

Поделиться817.04.2025 23:42:36

Имена на карте: пик Масленникова в массиве Колоколен.

Наш Урал -24.07.2019 г.

https://nashural.ru/mesta/respublika-ko … lennikova/

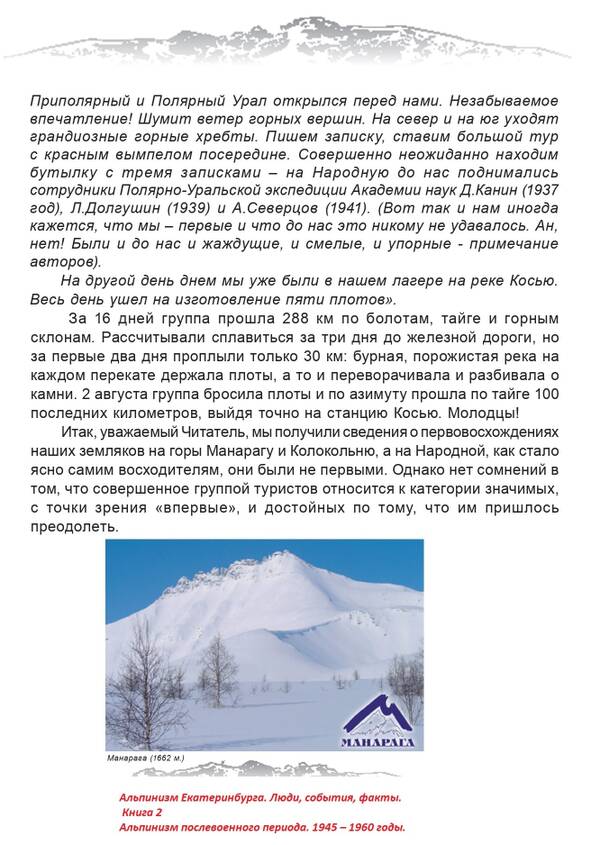

Удивительно правильный островерхий конус, декорированный по бокам «жандармами» — Колокольня Масленникова или пик Масленникова (1584 метров) — украшение долины реки Манараги-Косью. Этот пик, как путеводная звезда, появляется в конце долины уже с истоков Манараги, и главенствует в ландшафте до самого Юнковожа. Все любуются вершиной, но не все знают ее историю.

Евгений Масленников.

Масленников Евгений Поликарпович (1924-1978 гг.) — первый мастер спорта СССР по туризму в Уральском регионе. В 1948 году окончил мехфак УПИ; кандидат экономических наук.

Благодаря его инициативе и настойчивости в Свердловске была создана городская секция туризма, переросшая затем в городской турклуб. Масленников первым сделал описание многих маршрутов по Приполярному Уралу, в том числе зимних. Тысячам туристов со всех концов страны открыли этот район его книги-путеводители — «Путешествия по Уралу» 1956 г., «Тебе, турист Урала» 1961 г., «Зовут дороги дальние» 1961 г., «Урал – туристская страна» 1964 г., «Зимой по Уралу» 1965 г.

В 1954 году Масленников организовал и возглавил первую большую туристскую экспедицию на Приполярный Урал: с восхождением на все главные вершины — Саблю, Манарагу, Колокольню и Народную, от села Аранец, через Седью и Вангыр, с выходом по Косью. На карте по сей день сохранились названия, данные тогда группой Масленникова — Олений перевал, Курсомбайские Ворота. А вот река Лагерная все же осталась Юнковожем (и правильно — название аборигенное, да и нечего хорошее место лагерем называть).

С «открытием» же в 1954 году будущей Колокольни Масленникова (тогда еще безымянной) связана целая история, рассказанная самим автором двадцать с лишним лет спустя — конечно же, в «Уральском следопыте». Спасибо любимому журналу за возможность совершить настоящее «путешествие во времени» — в далекие годы, когда приполярный туризм еще только начинался.

Колокольня Масленникова.

Колокольня Масленникова расположена в боковом отроге южной части массива Колоколен, в скальном гребне, отходящем от основного хребта между перевальными седловинами из верховьев реки Харота на ручей Профиль Манараги (севернее, перевал Прямой 1А) и левый рукав верховьев реки Юнко-вож (пер. Мужичий, Харота н/к). В этом гребне на расстоянии 1 километра расположены 2 вершины: пик Масленникова (1584 метров), и к востоку от него пик Урал (1542 метров).

Восхождение на пик Масленникова проще всего делать из долины левого рукава реки Юнко-вож (от балка Юнковож, или от границы леса). Можно и из долины реки Профиль Манараги.

Пик Масленникова в междуречье р.Юнковож (слева) и Профиль Манараги (справа). Сзади-слева выглядывает пик Урал. Начало мая в этих краях — еще зима.

Пик Масленникова – это прекрасная обзорная точка, с которой открывается великолепный вид на большинство вершин Исследовательского хребта: Народную, Дидковского, Мансинер, Манарагу, Колокольни, и даже Саблинский хребет и Неройку.

Вершина Колокольни Масленникова представляет собой скальный гребень из столбообразных останцев, разделенных провалами: не таких, конечно, как на Манараге, но до 20 метров высотой. Самый высокий – третий с востока. Наиболее круты северные склоны вершины; здесь идет почти вертикальный 150-метровый участок; в конце верхней трети расположен столбообразный останец высотой около 50 метров, видный издалека.

Колокольни на схеме Н.Рундквиста

Экспедиция Карелина.

Летом 1979 года, на следующий год после смерти Масленникова, экспедицией свердловских туристов под руководством В.Г. Карелина на вершине была установлена табличка: «Памяти Е.П. Масленникова, первого мастера спорта по туризму на Урале. 1924-1978». Табличка была установлена на выступе монолита, и прикручена проволокой к шпилькам, укрепленным в его щелях. Сбоку монолита, в отверстии, заложена баночка под записки.

Группу Карелина в 1979 году забрасывали вертолетом в район устья реки Юнковож; на вершину участники поднимались из долины реки Профиль Манараги. На следующий год (1980) название вершины было официально согласовано с Советом Министров Коми АССР.

Поделиться917.04.2025 23:49:32

Беседа с зятем Масленникова. Отрывок про поиски.

https://disk.yandex.ru/d/NAzK63Jo5x7yC

(Позже будет сделана расшифровка записи.)